ほぼ毎週のように洗車はするものの、カスタム系のことは落ち着いてきている今日このごろですが、何も予定が無いわけではありません。

事前に発注していたものがようやく到着しましたので今回は久しぶりにZC33Sのカスタム作業となります。

何を買ったかというと「スポイラー」です。

事前問い合わせで納期は未塗装で約1.5ヶ月、塗装までお願いしたら+1~2ヶ月追加で時間が掛かり、費用は17,000円程度の追加となるとのことで・・・

もちろんプロが塗装する訳ですから仕上がりはキレイですし、仕上がりに何かあれば対応もしてくれるはず。金額も世間の相場並かと思います。 が、待てません(笑)

未塗装でも1.5ヶ月の待ちがあり、カスタムネタとしてもこの期間がネタ切れ状態となってしまったという次第です。

ということで今回は、未塗装のスポイラーを塗装していきます!

しかし、プロのような塗装設備なんてありません。なのでお手軽な缶スプレーでの作業ですので、これからチャレンジしたい方の参考になれば嬉しいです。

※プロの塗装屋さんではありませんので、あくまでも参考としてご覧ください…

ではやっていきましょう!

スポイラー缶スプレー自家塗装┃製品の確認と全体の作業内容

今回購入したのは、リザルトジャパン製のテールゲートスポイラーになります。通称「ダックスポイラー」っていうのかな。

調べた感じ、メーカのオンラインショップでしか注文はできないようです。

購入したのは未塗装のFRP製。他にカーボン製もあり、こちらはクリア塗装込みのようです。

開封詳細などは別記事「取り付け編」にまとめる予定です。

これがFRP製の未塗装のスポイラーです。表面は黒い樹脂で覆われています。

裏面(取付面)です。

内部は空洞ですが、取付面も開口が開いていません。

ということでこのスポイラーを塗装していきますが、ただ脱脂して塗れば良いわけではありません。

塗装の工程としては大きく分けて下記となります。

- バリ取りと足付け

- パテ埋め・研磨

- 下地塗装~上塗り塗装

- クリア塗装

ではそれぞれの工程を詳しく説明していきます。

スポイラー缶スプレー自家塗装┃①バリ取りと足付け

バリ取り

FRP製のスポイラーは、数枚のパネルをそれぞれ形成し貼り合わせることで1つのスポイラーとして完成します。

なので一見キレイに見えるのですが、この貼り合わせの部分はどうしてもバリが出てしまいます。

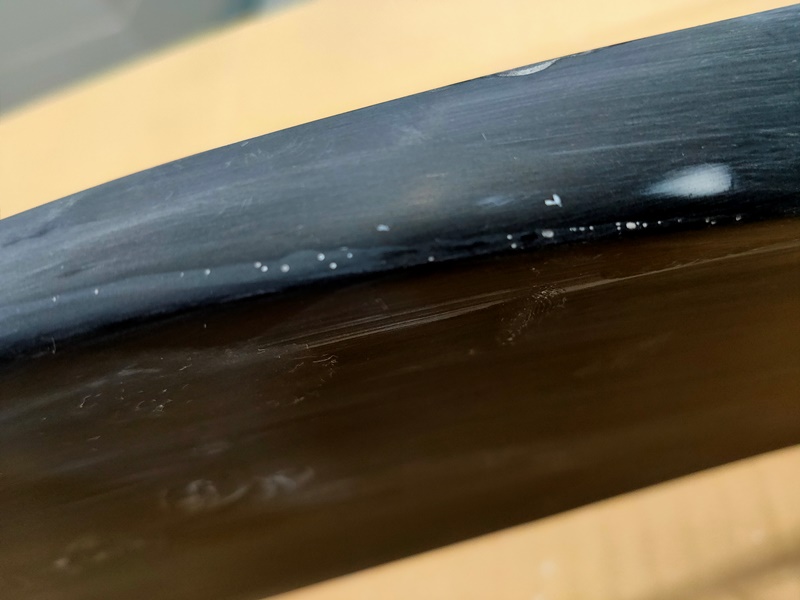

例えばこんな感じ↓

スポイラーの両サイドです。ギザギザしているのが分かりますか?

指で撫でると結構尖っているのが分かります。これが「バリ」です。

他にもこんな箇所。各パネルを貼り合わせる箇所はメーカさんではサーッとカットするだけです。

「こんなん不良品じゃんか~」と思われるかもしれませんが、こんなものなんです。

まず最初の作業はこの「バリ取り」となります。

あまりにも飛び出しているバリがあればある程度までカッターなどで除去してからになりますが、画像程度であればサンドペーパーで削って整えていきます。

バリなど削る量が多い箇所は荒めの番手で削っていきますので、#180で削ります。

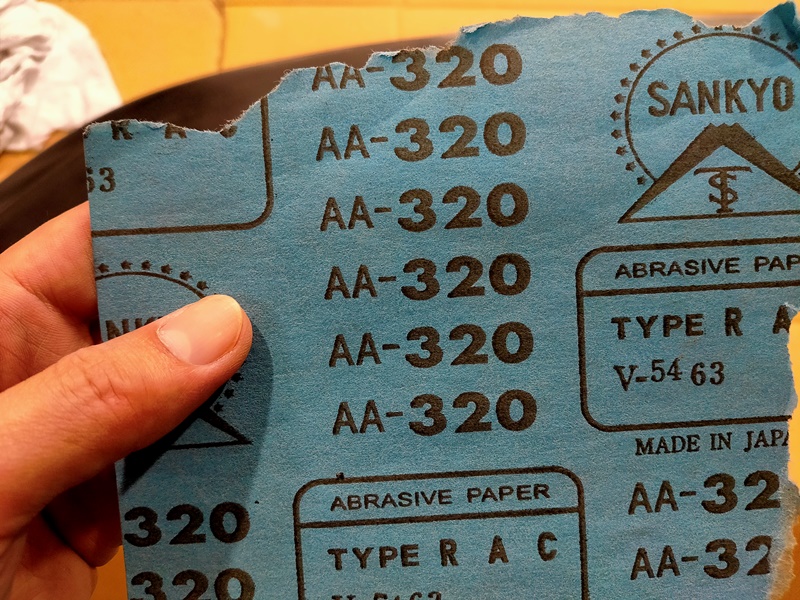

ちなみに今回の全工程で使用したサンドペーパーは「#180」「#320」「#600」「#1000」の4種類です。

今後も塗装する方なら大判タイプをそれぞれ単品で購入が良いですが「今回だけ」的な方は無駄が出ないセット品をオススメします。

樹脂なのであっという間に削れてしまうので、指で撫でながら少しずつ削っていきます。

角を丸めていくイメージですかね。

バリのように突起があると塗装のノリも悪くなりますので、取り忘れないように気をつけましょう。

こんな感じ。

サンドペーパー(耐水ペーパー)は空研ぎと水研ぎの2種類の方法があり、メリットとデメリットがあります。

空研ぎは削り具合が分かりやすいが目詰まりしやすいですが、反対に水研ぎは目詰まりを洗い流せるので目詰まりしにくいが削り具合が分かりにくい(拭いて乾かないと分からない)です。

個人的には「部分的なら空研ぎ」「全体的なら水研ぎ」で良いかと思ってます。

今回のバリ取りは、部分的なので空研ぎでしましたが水研ぎでも構いません。どちらにしても削りすぎだけは注意!ってこと。

こんな感じでバリ取りができたら、粉を拭き取り全体的に指で撫でて削り忘れがないか確認しておきましょう。

足付け

次の作業は「足付け」になります。

足付けとは、塗装面(今回はスポイラー)を塗料の密着を良くするために細かいキズを入れていく作業です。

この作業が結構重要で、後々に「塗装がペリペリ剥がれてきた」なんてことはこの足付けが甘いのが原因だったりします。

上画像のように何もしていない表面はツルツルしてある程度光沢があります。

想像しても分かりますが、このツルツル面に塗装したら間違いなく剥がれます。(まぁ誰もしないと思いますが…)

このようなツルツルしている状態をサンドペーパーで艶がない状態まで削っていきます。

使うのは「#320」。

先ほどバリ取りした箇所も一緒に塗装する面の全てを削っていきます。

以前のリアスポイラーのウレタンクリア塗装の記事でも登場したこのブロックも用意。

平面を均等に研磨するために使います。

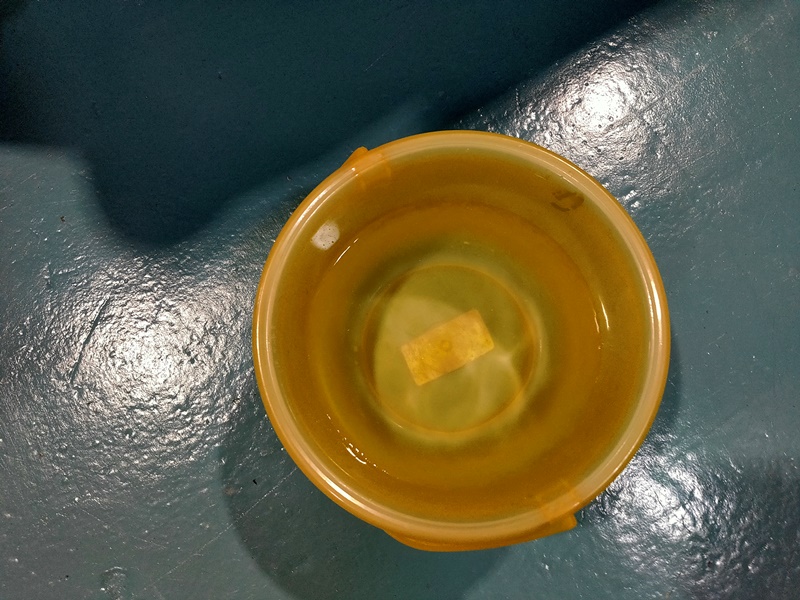

全体的に磨いていきますのですぐに目詰まりしてしまうので、水研ぎをします。水を入れたバケツを用意。

水を付けながらコシコシしていきます。このブロックを使えるのは平面のみなので曲面やコーナー部はブロックを外して磨いていきます。

ある程度磨けたら一旦濡れたウエスなどで粉を拭き取ります。

上画像は拭いた直後。濡れてますので当然ツヤっとしてますが、乾いてくると艶が無くなってきます。

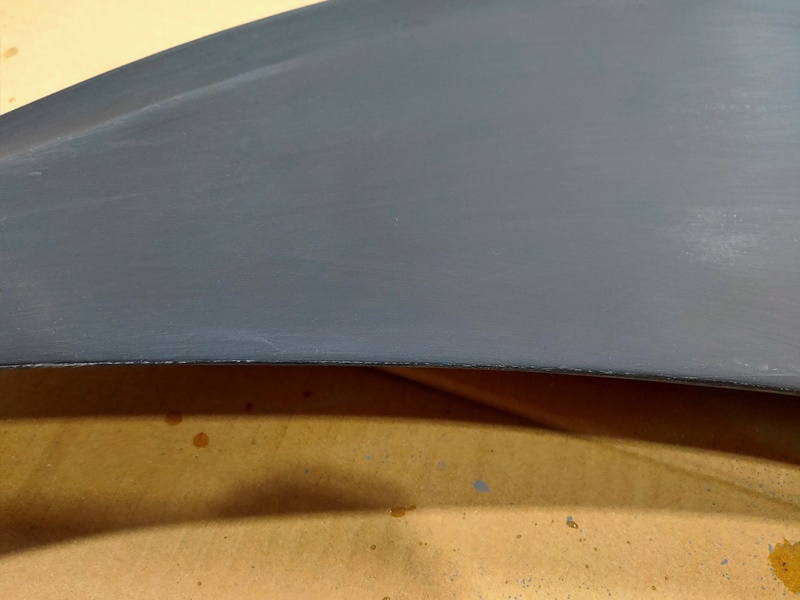

こんな感じ。艶消し状態になります。

ただ、ここで注意!

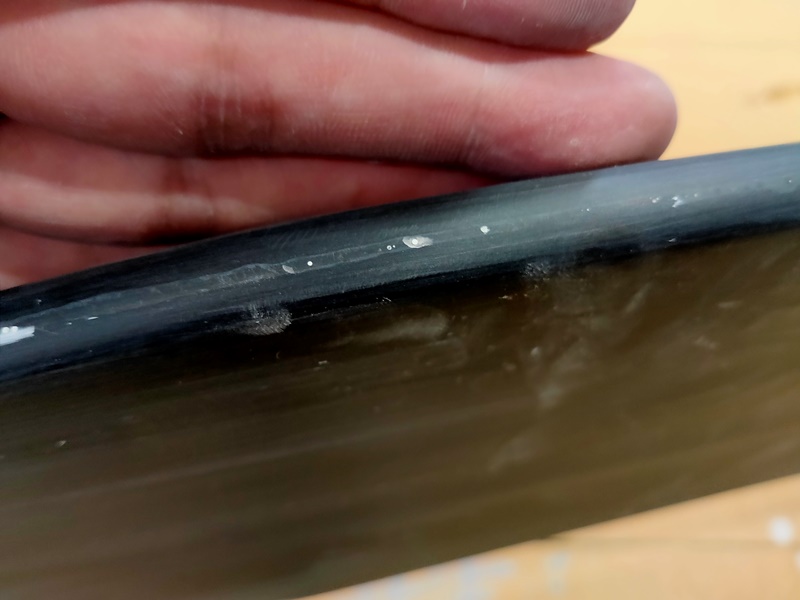

よーく見てください↓

所々にまだ元の艶が残っています。

この辺も↓

若干ではありますが足付けが足りていません。「まぁこんなもんでOK~」だと剥がれの原因になります。塗り直しの手間を考えると、もうひと削りなんて簡単なものです!

先ほどの艶がある箇所を重点的に削りました。

こちらもしっかりと。キレイな艶消し状態です。

少しでも気になる箇所があればしっかりと削りましょう。「後悔先に立たず」という言葉を思い出しましょう。

まだまだ経験は浅いので大きなことを語れませんが、塗装作業の大半は「下処理」だと思います。

今回の場合、全体的に掛かった時間は丸一日です。そのうち塗装している時間なんて30分程度。あとは塗装するまでの下準備(約3時間)と乾燥時間(残り)だけです。

それくらい面倒ですが、キレイに塗装が仕上がったらテンションは結構上がります(笑)

まだ下準備は続きますが、失敗しないためにも時間に余裕を持って気長に作業を進めましょう。

スポイラー缶スプレー自家塗装┃②パテ埋め・研磨

足付けまでしっかりできたら、続いての作業はパテ埋めの作業になります。

「新品のスポイラーなのにパテ使うの?」って思うかもしれません。パテというと補修などに使うのが一般的かもしれません。

スポイラーのバリ取りをした部分を見れば分かりやすいかもしれません。

それがこちら↓

FRPのパネル接合部は、どうしてもこのように無数の巣穴や凹みなどができてしまいます。

これを「こんな小さな穴なんて塗装してしまえば消えるっしょ~」なんて無視して塗装してしまうと失敗します。絶対に塗料では埋まりません。

塗装は霧状で全体的に塗膜が厚くなっていくため、ここまでの穴だと埋まることはないのです。

なので、パテ埋めが必要になってきます。

ってことで今回使用したパテはこちら↓

「うすづけパテ」ってやつです。

他にも2液性のもう少し深いキズ用のもありますが、今回のような穴や凹みであればこれで十分です。ヘラに付けて埋めていくだけですのでお手軽ですし。

パテを開けてヘラに適量載せます。

そして塗り込みます。パテを巣穴に押し込むようなイメージで。

大切なのは「接合部全体に塗り込む」こと。接合部には肉眼では分かりにくい小さな巣穴や凹みもあるため手抜きせずにに塗り込みます。

パテが多すぎても問題ないですがその分削る量が増えますし、少ないと埋まりきれないので何度も盛らないといけない…なので「適量」で。(難しいですね)

パテ盛りが終わったら指定時間乾燥させます。

このパテだと説明には1~2時間とのことですが、外気温や天気、厚みにも影響するので今回のように薄く盛っている箇所であれば外気温25℃程度であれば、30分程度でも乾燥します。

心配なら説明通りの時間は待ちましょう。待ち時間に片付けや次の作業の準備などをすると効率的です。(それでも時間は余りますが…)

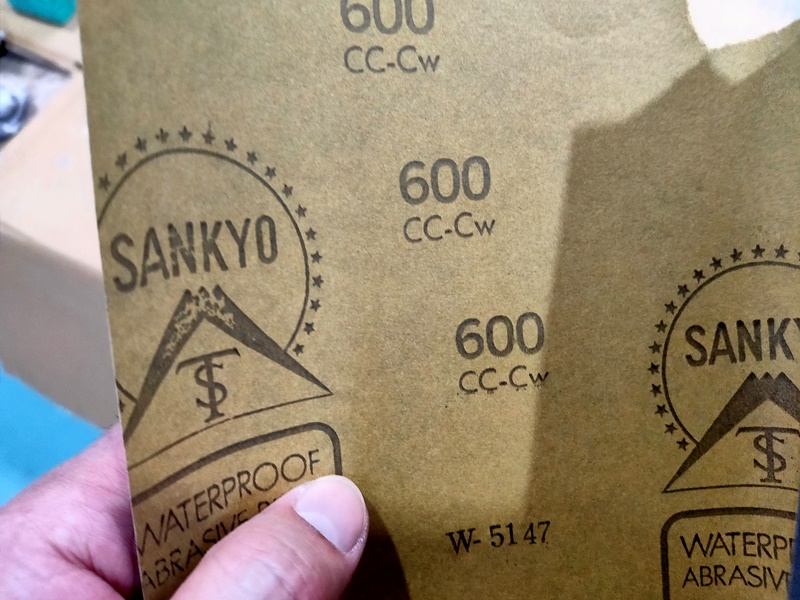

パテが完全に乾いたら削っていきます。使うのは「#600」

ですが、厚盛している箇所は#600だとなかなか削れません。状況に応じて#320~#600を使います。

目詰まりしやすいので水研ぎで。削りすぎないように。

ちょっとピントが怪しいですが白いポツポツがパテで埋まった箇所です。

思ってた以上に巣穴があります。パテ埋め前には気づかなかった箇所も。。。

横方向は巣穴の他に凹みもありました。パテがしっかり残っている箇所は凹みです。

実際に取り付くと下面なのであまり見えませんがせっかくなら手を抜きたくないですね。

1番酷かったのは両サイド。仕方ないのでしょうけど。

しっかり盛ったつもりですが・・・

う~ん、まだ埋まってないですね…

こういう時は~

再度、盛り直しです(汗)

他も気になる箇所があればついでに盛っておきます。待ち時間は同じですので。

こんな感じで納得いくまで盛って削ってを繰り返します。と言っても今回は2回で終了しました。

ということで、いよいよ塗装に入っていきます。

「次へ」を押して進んでください。

コメント